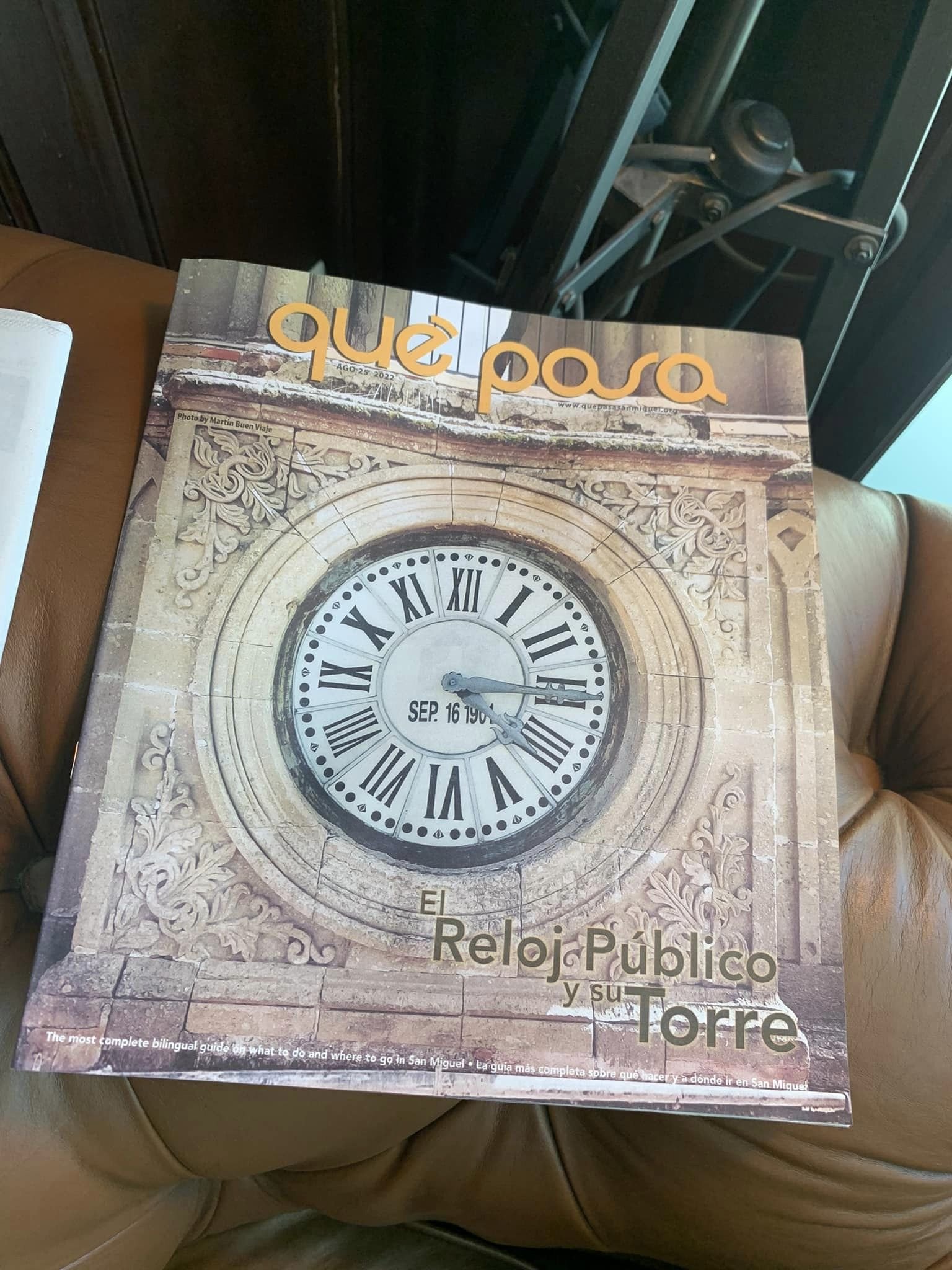

La historia del reloj de San Miguel de Allende

Desde tiempos inmemoriales, los pueblos originarios medían el tiempo a partir de los movimientos del Sol. Luego se inventó el reloj de agua y el reloj de arena, inexactos pero útiles. Mucho después, pero antes de que llegaran los relojes monumentales (que eran colocados en las partes altas y exteriores de las iglesias), podía saberse la hora por la cantidad de tañidos de las campanas, pero se trataba de lo que se conoce como “horas canónicas”, que en la Edad Media indicaban los diferentes momentos en que había que rezar. Luego vinieron los relojes de pulsera, a pulso, a cuerda o a baterías. Hoy, hasta en los móviles podemos medir el tiempo.

Dice la leyenda que un pueblo sin reloj de campanas es un pueblo mudo. Para nosotros, hijos de la prisa y los compromisos, es importante saber la hora con precisión, para atender las diferentes labores del día y, también, para darnos el gusto de comer con la familia, llegar a una cita o comenzar el descanso. Sin reloj estaríamos en el limbo.

Tuve el honor de conocer a Raúl Vázquez, nativo de San Miguel de Allende, conocido como “el guardián médico” del reloj monumental de la parroquia San Miguel Arcángel, que lleva más de 20 años dándole cuerda y mantenimiento. Hoy pasa la estafeta a su hijo Daniel, quien continuará el legado de su padre y de cinco generaciones que lo preceden.

Esta joya de la ingeniería y orgullo local es de origen francés (nación que disputa con Suiza el prestigio de contar con los mejores fabricantes de relojes del mundo). Esta reliquia fue fabricada hace poco más 121 años y sigue dando la hora exacta. Sólo se hicieron tres de estas maquinarias y dos se rompieron en la Segunda Guerra Mundial, así que tenemos el lujo de conservar esta maravilla de ingeniería única en su tipo, un verdadero patrimonio a conservar. Su guardián me cuenta que el gramo de cada pieza que lo conforma cuesta el equivalente de 10 gramos… ¡de oro!

En los tiempos de su creación, los ingenieros franceses usaban una combinación de oro, plata, bronce y níquel para fabricar estas joyas de la ingeniería, una aleación nivel alquimista, con tal calidad que no se necesita nunca cambiar ninguna de sus partes. Esto vale también para sus campanas, que siguen intactas, sonando cada 15 minutos desde hace más de medio siglo, todos los días, dando la hora exacta con un mínimo de mantenimiento.

Es un misterio quién fue el o los hacendados que compraron el reloj por aquellas épocas. Se sabe que la distinguida Casa Esmeralda —la primera casa de fabricación de relojes monumentales de América Latina, con sede en Puebla— hizo la gestión para traerlo de Europa en ferry y que el 16 de septiembre de 1901, en la misa del mediodía, tocaron las primeras campanadas.

Luego de muchos años, llegó Norman Bengman, un relojero alemán que se encargó de cuidarlo. Él le pasó el encargo a su hija Carmen y ella se lo entregó a Raúl, quien ahora se lo da a su hijo Daniel.

Daniel me invitó a vivir la experiencia de darle cuerda a este reloj, ubicado donde estaba la Santa Escuela y antes hospital del pueblo. Todas las semanas el guardián se encarga de subir hasta la cima de la torre que construyó don Zeferino Gutiérrez, artífice albañil constructor de nuestra parroquia de San Miguel Arcángel (el templo más venerado y uno de los más fotografiados del mundo) para darle cuerda y cuando requiera de mantenimiento.

La vida de su padre, Raúl, me dejó impactado. Con su relato se podría escribir un gran libro de vivencias. Y es que desde los 12 años, este hombre quedó “en la calle”, a la gracia de Dios, sobreviviendo a cualquier contratiempo. Antes de ser relojero, realizó gran cantidad de trabajos; fue aprendiz de todo: carpintero, herrero, soldador, mesero, restaurantero, lavaplatos…

Él mismo me contó que dormía en las calles. Siempre trataba de estar limpio, por lo que llevaba consigo a todos lados un jaboncito para lavar su ropa y bañarse en la fuente del Parque el Chorro. Para comer, también llevaba un salero e iba a la cañada de aguacates donde dice que siempre encontraba este alimento en abundancia y gratis, pues caía de los árboles. De postres, los frutales le regalaban zapotes. Con eso tenía para alimentarse a diario y estar limpio para presentarse en su trabajo, por esas épocas San Miguel era un paraíso.

En esos tiempos no había un solo auto en el pueblo, no había bancos y todos andaban a pie. Algunos afortunados se movían a caballo o en tractor. Luego, a los 19 años de edad, conoció a su novia. Me contó, con orgullo, que ella tenía varios pretendientes y él tuvo que hacerse valer entre varios hombres que, además, eran más grandes que él. ¿Cómo logró que ella lo prefiriera a él? Bueno, como buen sobreviviente de las calles, él conocía el arte de la pelea callejera: peleaba como perro salvaje cuando era necesario, así que todos se le cuadraron. Se casó en 1962 con esta chica, de nombre María Esther, quien hoy sigue siendo su esposa, compañera de vida, amiga y confidente. Juntos construyeron una familia.

Alguien que también le valoró este atributo de ser egresado de la escuela de la calle fue don Jorge Redondo, el dueño de un restaurante llamado “El Patio”, el primero de San Miguel. Se acercó a ese jovencito Raúl, de 20 años, y le dijo:

—Raúl, aunque nunca hayas sido gerente, siento que tienes el potencial de líder para hacerte cargo de mi restaurante.

—Acepto— respondió el muchacho, sin dudarlo.

Al poco tiempo, Raúl se ganó el derecho de piso y se convirtió en el número dos al mando del restaurante, teniendo a más de 50 personas a su cargo. Era un espacio grande donde cabían más de 150 comensales.

En los años de oro, le dio de comer al padre Mujica, quien fue uno de los primeros y más importantes promotores de San Miguel, un reconocido tenor que triunfó en Hollywood y que dejó toda la fama por hacerse sacerdote y ponerse al servicio de Dios en las tierras de San Miguel el Grande. Él fundó hogares para niños y trajo al artista estadounidense Stirling Dickinson.

Un día, el padre llegó al restaurante acompañado por ocho amigos. Desayunaron huevos con tocino a la mexicana, con panecillo hecho en casa. Le pidió a Raúl que los acompañara y, a la hora que llegó la cuenta, Raúl no lo dejó pagar. Le dijo: “Ésta la paga Dios. No se preocupe, padre”.

En los siete exitosos años que dirigió el lugar, también recibió la visita de Cantinflas, quien cantó, bailó y contó chistes: Chavela Vargas, que casualmente llevaba su guitarra, y quiso dar un gran show ahí mismo, dejando a todos felices. Por el restaurante pasaron los toreros más famosos de la época, el boxeador cubano-mexicano “Mantequilla” Nápoles, Agustin Lara y muchos más. En esos tiempos no existían los celulares, y sólo había 100 líneas de teléfonos instaladas. Raúl se sabía los números y nombres de memoria; así conoció a casi todos en el pueblo.

Un día descubrió que estaba cansado de la noche, de estar 24 x 24 al servicio de un restaurante. Su cuñado, un relojero, lo convenció de ir a trabajar con la familia. A los pocos meses, el buen Raúl ya armaba, desarmaba y arreglaba, con una precisión increíble, los relojes que los demás relojeros tardaban en aprender hasta cinco años. Los relojeros se mudaron a Estados Unidos para trabajar allá, y él puso su propia relojería, llamada simplemente “Relojería Raúl”, en Orizaba 16, colonia San Antonio. Son ya más de 30 los años transcurridos desde entonces. Hoy también la atienden sus hijos. En los alrededores, el infatigable Raúl construyó varios departamentos, con sus propias manos, para que los habitaran sus familiares.

Como experto que es, Raúl me contó que marcas de relojes tan prestigiosas como Cartier, Omega y Rolex ya no tienen la calidad de antes, desde que se fabrican en China. Quedan pocos relojeros y relojes buenos, “como los de antes”, en el mundo. La suya es una especialidad casi en vías de extinción. En San Miguel, sólo hay dos casas donde se arreglan relojes.

Qué gran privilegio fue para mí poder subir y darle cuerda al tiempo de San Miguel, pero mi mayor honor fue conocer a este gran ser y a su familia, y poder compartir esta historia de su vida con ustedes.

Hay que estar atento al segundero de la vida que siempre nos regala momentos inolvidables.